Ярмарка "Пражская книжная башня", проходящая во второй раз, предлагает продукцию независимых издательств и приглашает поразмыслить о будущем русского языка и диалоге между эмиграцией и метрополией.

На вопросы Радио Свобода отвечает участник ярмарки, политолог и публицист Александр Морозов, живущий в Праге.

– Глядя на интерес, который вызывает книжная ярмарка, можно сказать, что культурная часть эмиграции на подъеме, а политическая слабеет. Вы согласны с этим?

– Если политический режим стоит, а всплеск протестного движения далеко позади, то неизбежно собственно политическая часть эмиграции слабеет, а культурная усиливается. Так это и у белорусов сейчас, так это было, например, и у иранской эмиграции. Так это и у нас. Да собственно говоря, так это было и во всех предыдущих волнах эмиграции из СССР. И в первой волне эмиграции – начиная с 1918 до конца 1920-го политическая эмиграция была по понятной причине очень насыщенной и активной, но в результате все равно культурная и гуманитарная оказалась значительнее. А дальше и вовсе можно уже говорить только о культурном результате каждой следующей волны. Из первой эмиграции сейчас уже нет никого в живых. Но вот эмигранты всех послевоенных волн пересекаются. И на книжной ярмарке это очень хорошо видно. Здесь новые книги Александра Гениса, Юрия Фельштинского, Игоря Померанцева, а они уехали из СССР в 1977-78 годы, книги Михаила Шишкина и Владимира Сорокина, уехавших в начале 90-х, сразу после крушения СССР, книги тех, кто уехал после 2014 года, например, это Борис Акунин, и есть уже большая литературная волна уехавших после агрессии 2022 года.

– Что важно в этой волне после полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года, на ваш взгляд?

– В первый год все переживали шок. И это была "литература шока". К тому же уезжали без подготовки, бросая очень налаженную жизнь. Многие были как раз на взлете, в середине пути, имея уже большой символический капитал. Все попали в ситуацию разрыва старых связей. Скажем, Анна Старобинец или Ксения Букша. Или, например, Ксения Лученко или Андрей Архангельский. Я могу назвать примерно сто имен, половина из них в России объявлена иноагентами, а многих уже заочно осудили, объявили в розыск. А если брать, например, среду, которую я хорошо знаю – академических гуманитариев, то я думаю около двухсот исследователей уехали. Достаточно открыть сайт Свободного университета, чтобы увидеть 150 известных имен. Их отъезд привел к тому, что в 2022-2024 годы появились такие новые центры, как у Юлии Синеокой в Париже, у Виктора Вахштайна в Израиле и Черногории, список персональных образовательных программ огромен – Армен Захарян, Александр Архангельский.

Это невозможно перечислить, это очень большой культурный ландшафт. И поэтому мы переживает в последний год резкий скачок в книгоиздании и в дистрибуции книг. К пражской и берлинской книжным ярмаркам в сентябре прибавляется фестиваль VidimBooks в Амстердаме. Фонд Зимина возобновляет премии, начинается второй год премии "Дар", очень плодотворной оказалась идея фонда Straightforward, который дает гранты на написание книг. Все эти институции участвуют в Пражской книжной ярмарке.

Этот книжный бум военного периода делает заметными и довоенные издательские инициативы в Европе. И заново звучат авторы, которые давно эмигрировали.

Я слышал, что организаторы "Пражской книжной башни" в этом году приглашены на Франкфуртскую ярмарку в качестве представителей русскоязычной литературы.

– Постоянно слышны и голоса, что русскоязычная среда заражена имперским вирусом, "рашизмом", транслирует "московскую культуру". Что вы об этом думаете?

Если вы пытаетесь вменить ответственность всем остальным, кроме себя – то это фарисейство

– Понятно, что приписывать какому-либо народу или государству неизменные свойства – хоть негативные, хоть позитивные - это дикость, архаика и все это после Второй мировой войны для гуманитарной и политической среды в Европе недопустимо. Я очень критически смотрю на все это "ордынство", "имперскость" и подобное, если это вменяется всем и каждому, начиная с XVI века и далее. Но в чем тут проблема. Путинизм, начиная с 2004 года, с реакции на первый Майдан, стал медленно, но очень последовательно двигаться к экстремистской диктатуре. Эта трансформация уже изучена до мельчайших деталей. А результат заключен в том, что путинизм привел Россию к катастрофе и полному провалу всего постсоветского периода.

И теперь, когда ищут исток этой катастрофы, то уже обращаются и к 90-м, и к Горбачеву, и к неудаче оттепели, и к тому, что неправильно отрекся император Николай и тому подобное.

Но масштаб нынешней катастрофы такой, что все "российское", то есть "путинское" – все пропитано токсичностью. В той или иной мере. В первый год этой войны много обсуждалась "коллективная ответственность". Понятно, что "коллективная ответственность" может быть вменена "снаружи", после поражения агрессора. Либо она может переживаться человеком на индивидуальном уровне. Но если вы пытаетесь вменить ответственность всем остальным, кроме себя – то это фарисейство, Тартюф, а на уровне сегодняшних социальных медиа – просто хейт. Причем без всяких реальных последствий. Потому что потоки хейта несутся постоянно и это стало рутиной. При этом все остаются там, где и были. Ну разве что ФСБ радуется, видя как в сетях антипутинцы хейтят друг друга.

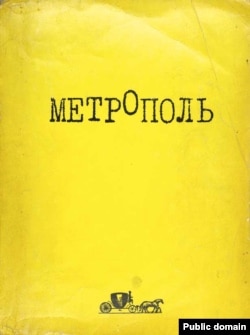

– Ведь так было и раньше в эмиграции! И в первой волне были конфликты, и в той волне, где были "Синтаксис" и "Континент"...

Весь постсоветский период под вопросом

– Поэтому я исхожу для себя из следующих максим. Первая: я стараюсь писать о тех людях, которые своим культурным усилием стремятся эту токсичность преодолеть. Я чувствую себя в одной лодке с такими людьми. Потому что весь постсоветский период под вопросом. Под вопросом и моя собственная жизнь в течение всех трех десятилетий. Вторая: я исхожу из притчи о работнике последнего часа. То есть неважно – кто и когда уехал. Тот, кто принял решение уехать сейчас так же ценен, как тот, кто уехал в 2018, 1998 или 1978-м. Точно также ценен и тот, кто в какой-то форме ушел во внутреннюю эмиграцию, оставаясь в стране. Третья: когда мы говорим о том, что вся эта "империя" должна когда-то наконец исчезнуть, то надо понимать, что это может произойти лишь в одном случае – если те, кто пишет и говорит на русском языке смогут на этом же языке переработать весь исторический и общественный опыт, освободить язык от тоталитарного вируса. И сделать это невозможно "снаружи", это можно сделать только изнутри самого языка. Поэтому я с огромным вниманием слежу за каждым культурным усилием, в котором все эти "максимы" представлены.

– Существует ли сейчас антипутинский "русский мир"?

– Я всегда считал, что ни в коем случае нельзя политически конструировать какой-то альтернативный "русский мир". Даже если мы себе говорим, что это "русский мир" сторонников демократии, разделения властей, свободных выборов и прав человека. Не надо вписывать под общую идеологическую шапку многочисленные и разнообразные персональные позиции людей, продолжающих писать на русском языке, снимать фильмы, ставить спектакли на русском языке. Каждый реализует собственную творческую миссию.

При этом любые конкретные институциональные идеи – фонды, премии, творческие резиденции, фестивали, форумы – это очень важно. Просто потому что такие институции без всякой особой идеологии, без деклараций единства, – позволяют увидеть большой русскоговорящий культурный ландшафт. Этот ландшафт находится сейчас сразу на всех границах: на границе перехода на другие языки, на границе с оставшимися в России, на границе с Украиной, на границе кризисов, в которых находятся "страны пребывания" и так далее. Все это очень сложный ландшафт. Рискованный, искушаемый многими обстоятельствами. И это значит, что ключевые слова тут "бережность", "забота", презумпция доброго намерения.

– Как эмигранту из России живется в Чехии?

– Существует миф о том, что выходцы из России плохо интегрируются. Его очень хорошо опровергают многочисленные публикации архивных материалов в чешском журнале "Русское слово". Обычно обращают внимание на первый ряд эмиграции, на крупные фигуры. Но вот "Русское слово" показало уже сотни судеб обычных людей, осевших в Чехословакии после гражданской войны в России – инженеров, врачей, военных и других, которые полностью влились в становление индустрий в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Эти люди уже через десять лет жизни в Чехословакии не чувствовали себя эмигрантами.

– Насколько значимым было российское проникновение в Чехии через структуры Россотрудничества и советы соотечественников? Во многих странах они были очень заметны.

Газпром, Росатом, Сбер, РЖД – вот на чем путинизм въезжал в Европу

– Чехия находилась в конфликте с РФ еще до агрессии 2022 года. Из-за разоблачения подрыва оружейного склада в Чехии российскими оперативниками из военной разведки. Но я бы сказал так: все эти "советы соотечественников" играли гораздо меньшую реальную роль, чем российское проникновение через активность госкорпораций. Потому что у корпораций были ресурсы. Газпром, Росатом, Сбер, РЖД и др. – вот на чем путинизм въезжал в Европу. Советы соотечественников могли мобилизовать только местных фриков. А вот Владимир Якунин с "Диалогом цивилизаций" 10-15 лет назад собирал на Родосских форумах бывших глав правительств европейских стран, в том числе и Чехии.

Сейчас все это в прошлом. От Россотрудничества в Чехии практически ничего не осталось. И очень важно то, что фонд "Русские традиции" и редакция журнала "Русское слово" еще в нулевые годы отказались сотрудничать с Кремлем в рамках всех этих Конгрессов соотечественников, не купились на активность Сергея Михалкова и российского МИДа. Именно поэтому мы с большим доверием относимся и к тому, что делает этот фонд, и к журналу. Они и представляют русскую диаспору в чешских официальных структурах, и это правильно.

– На ваш взгляд, российская машина информационных диверсий наследовала советской?

– Отчасти. В советский период влияние было идеологизировано, оно опиралось на левые партии, на коммунистов. Многих связывало сопротивление фашизму во Второй мировой войне. В постсоветский период примерно до 2005 года было экономическое сотрудничество, оно продолжалось даже и после "мюнхенской речи" Путина, которую плохо услышали. Информационные диверсии в полном смысле этого слова, как системные действия, начались после аннексии Крыма, когда Кремлю потребовалось на разные лады обосновывать это нападение на Украину. И вот тут уже российская пропагандистская машина, действительно, вернулась к практикам, которые использовал КГБ СССР в борьбе против Запада.

–После 24 февраля 2022 года новым аргументом за эмиграцию из России стало желание уехать от войны. Уезжали по этическим соображениям или за себя?

– Нелегко пришлось многим из тех, что решил оставить Россию после февраля 22-го. Многие из них бросили дома, спешно бежали в Армению, Грузию, Сербию и так далее. Ладно, если один, а когда с детьми? Такие резкие решения ввергают человека в высокую неопределенность и риски. Не думаю, что можно четко провести границу между этическим решением и самосохранением. Ведь многие уехали, чтобы избавить детей от идеологического диктата в будущем, от перспективы жить в замкнутой стране с "героями СВО". Это и этика, и самосохранение. Кто-то уехал, считая, что все равно не сможет работать дальше в этой атмосфере. Мотивация разная, а испытания выпадают примерно одинаковые: легализация, поиск своего места в зарубежье, сохранение связей с родственниками, адаптация детей, особенно если они в подростковом возрасте.

– Россия жестоко терзает Украину четвертый год. Что за это время произошло с русскоязычными эмигрантами, которые уехали до и после? Политическое движение сформировалось?

– Политическое движение в таких условиях невозможно. Развиваются несколько кластеров. Правозащитники. И это важно, потому что правозащитники работают вместе с европейскими и украинскими коллегами, в поиске и гражданских лиц, попавших в тюрьмы в России, и перемещенных детей. Другой кластер – это независимые медиа, там свои задачи. И мы видим, что многие материалы, которые эксклюзивно готовят русскоговорящие редакции, используются медиа многих стран. Третий кластер – образовательный. Четвертый: тематические гражданские НКО (феминистские, экологические, помощь релокантам и другие). И пятый кластер – культурный. Безусловно, эти кластеры пересекаются в конкретных проектах. Но все же у них разные задачи.

Что касается того, что мы называем "политическими" группами, то в реальности это сегодня либо тоже "медиахолдинги", либо тематические НКО. На мой взгляд, борьба с путинизмом полностью сместилась в сферу культуры, языка, и медиа. Собственно, иначе и быть не может в условиях войны. Именно поэтому сейчас так часто цитируют Томаса Манна или обращаются к литературе "свидетельств", в том числе и к немецкой. Мы в ситуации "свидетельств". А не в ситуации политического сопротивления.

На мой взгляд, в политической сфере сейчас имеет значение только то, что связано с войной: перспектива международного трибунала за агрессию, уточнение персональных санкционных списков, сбор свидетельств о преступлениях российской армии и гражданских руководителей разных уровней на оккупированных территориях. А если Путин вывернется из-под всего этого, то и не будет никакого "общества", способного переработать последствия постсоветской катастрофы.

–Эмиграция на русском языке и люди, которые живут в России, с точки зрения свободной мысли и культуры, расходятся как в море корабли?

– Свободная мысль функционирует персонально, то есть это – некоторое осуществление миссии конкретного человека. Ведь Кушнир оставался и погиб в России, в тюрьмах в России сейчас сидят люди, чьи дневники, а возможно и романы, окажутся в будущем важнейшими свидетельствами.

– Как будет сохраняться культурный диалог тех, кто здесь и там?

– В Советском Союзе "там" – это были мы сами. Лично для меня было очень важно, что где-то есть другая, свободная культура и жизнь. Можно было один раз мельком увидеть журнал "Синтаксис", но я знал, что в Париже есть Андрей Синявский, Мария Розанова и типография. Во Франкфурте-на-Майне –"Грани". В Мичигане – "Ардис". Я знал, что в эмиграции – Александр Галич, Иосиф Бродский, Виктор Некрасов, Сергей Довлатов, Василий Аксенов, список длинный. Из эмиграции приходил другой стиль и строй русского языка. Я слушал на волнах Радио Свобода русскую речь протоиерея Александра Шмемана, не искалеченную советским новоязом. Это был обращенный ко всем нам свободный русский язык. Это было важно. Вероятно, так будет и сейчас.